光秀外伝

光秀 もうひとつの顔

光秀が礎をつくったまち

亀岡市は、明智光秀が、丹波地方攻略の拠点として丹波亀山城を置いたまちであり、光秀を亀岡市の礎を築いた先人とし、善政を行って領民に慕われた智将として称えています。

光秀に焼かれ

光秀が、この地に丹波亀山城を置いたことが「結果」として現在の亀岡市につながっていることは事実ですが、市内各地の社寺等では光秀を否定的にとらえる内容が伝えられているのです。

たとえば、以下の社寺では「光秀に焼かれ」あるいは「光秀の戦火で社殿を焼失し」等の記録や説明があり

神応寺

愛宕神社(千歳町)

丹波国分寺

松尾神社(旭町)

八幡神社(千代川町)

藤越神社

大井神社

神蔵寺

龍潭寺

宝林寺

千手寺

宮川神社

加舎神社

屋磨内神社

出雲神社(本梅町)

篠葉神社

苗秀寺

宮垣神社

さらに、次のお寺の説明板には「お堂や石塔、石垣は丹波亀山城の築材として持ち去られ」と書かれているのです。

養仙寺

瑞巌寺

養仙寺説明板 ※下線管理人

養仙寺説明板 ※下線管理人

そして、これら以外の多くの社寺でも同様の記録等があり、光秀の手にかからなかった社寺のほうが少ないくらいです。

つまり、光秀は、敵が居そうな社寺を片っ端から焼き払い、それ以外の寺院等からは、お堂や石塔、石垣、さらには石仏までもを丹波亀山城築城の現地調達資材として奪い取っていったのです。

奪うモノ

そして、光秀は、築城の用材として持ち去った社寺に対しては「お堂などを再建して繁昌の霊地とする」との願を立てたとも言われていますが、これを履行した記録は無く、光秀が、信長の比叡山焼き討ちで中心的な役割を果たしたように、神仏への畏敬の念が無かった光秀にとって、社寺は、敵とともに焼き払う対象か、資材を奪うモノでしかなかったものと思われます。

これは、主君であった信長の考え方の踏襲で、信長が築いた安土城の石段にも多くの石塔や石仏が使われていたように、光秀が築城した福知山城の石垣にもたくさんの墓石や石塔、石仏が使われていました。

墓石等が使われている福知山城の石垣

墓石等が使われている福知山城の石垣

神さまのたたり

なお、丹波亀山城南方に位置する鍬山神社からは、その神田を強奪し、神社の祭礼も廃れさせましたが、その光秀が小栗栖の竹藪で土民に襲われてみじめな最期を迎えたことを聞いた里人たちは「それは、鍬山神社の神さまのたたりだ」とささやきあったと言われています。

消された男たち

一方、こうして奪った資材を用いて丹波亀山城を築城するにあたっては、丹波の土豪を動員して普請(作業)を行いましたが、労賃として支給された米の量は、1人あたり1日8合支給が一般的であった当時の支給量を大きく下回る6合であったとされています。

また、近年に発行された日本城郭大系に掲載されている「山田金左衛門家文書」には、丹波亀山城の東約2kmにあって、大工村を形成していた馬掘地区の山田金左衛門という人が丹波亀山城の築城を命じられたものの、城の完成とともに絵図面の提出を求められ、その後、山田金左衛門を初めとして城の普請に携わった山田一族の男の多くが姿を消し、やがて「なまず」になったとの言い伝えが紹介されているそうです。

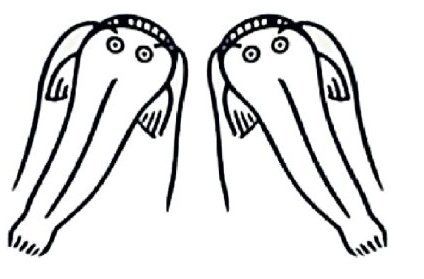

向かいなまず

これは、丹波亀山城の構造の秘密保持のために、男たちが「消された」との示唆を感じますが、馬堀地区に隣接する山本地区の桑田神社の社紋は「向かいなまず」であることと何かのつながりが・・・などとは考えすぎかもしれませんね。

向かいなまず紋

向かいなまず紋

傾むいた天守

また、大正時代に発行された「口丹波口碑集」に書かれた言い伝えによると、光秀が丹波亀山城の天守をつくったとき、何度つくりかえてもその天守は少し西へ傾むいてしまい、責任を感じた大工の棟梁は、ノミを咥えて天守閣から内堀に身を投げて自死し、やがて白なまずに転生して掘の主となった後、月夜の晩になると、水面から頭を出して天守を見つめるようになったそうですが、この言い伝えも、城の秘密保持のために「消された」との示唆を感じます。

知らんふりした白なまず

ところで、光秀の娘の玉子が内堀に落ち、溺れかけていたところを、堀に住んでいた亀が助け、光秀はたいそう感謝してその亀に明智の姓を与えたのが、亀岡市のマスコットキャラクターの「明智かめまる」ですが、亀が玉子を助けても、白なまずは知らんふりをしたのは、光秀への恨みがあったからかもしれません

なお、丹波亀山城の言い伝えに、なまずがいろいろと登場するのはなぜでしょう?

明智かめまる 右は管理人

明智かめまる 右は管理人

疑わしきは斬れ

さらに、光秀は、丹波亀山城を発って本能寺へ向かう際、家臣に「疑わしきは斬れ」と命じ、家臣たちは、京へ至る峠で早朝の農作業を行っていた無関係の農民20~30人をいきなり斬り殺しているのです。

光秀の影

このように、善政を行ったとされる通説とは異なる、冷徹、非道の光秀の側面を伝える事実や言い伝えはたくさんあり、智将とされる光秀を知れば知るほど、皮肉にも光秀の影の部分が見えてくるのです。

しかし、光秀が「悪」なのではありません。これが戦国時代に普遍的に行われていた事実であり、かつ、現代の戦争や紛争も同じです。

いつの時代にも、戦さに「正義」や「善」などはありません。そのこと認識するのもこのまちであり、平和に向かいあうなまずがいるのも、このまちです。

ホーム

ホーム

ホームへもどる

ホームへもどる